-

阿里研究院:2016年政府工作報告解讀

2016/3/11 8:54:38 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示: 3月5日全國人大十二屆四次會議開幕式上,政府工作報告對外發布,受到全世界關注。各界均希望從中了解中國經濟、社會發展的未來動向。首次出現在政府工作報告中的“新經一、“新經濟”思維指導經濟發展實踐

3月5日全國人大十二屆四次會議開幕式上,政府工作報告對外發布,受到全世界關注。各界均希望從中了解中國經濟、社會發展的未來動向。首次出現在政府工作報告中的“新經濟”一詞成為熱點,在論述“十三五”期間全面實現小康社會目標的著力點時報告指出,“經濟發展必然會有新舊動能迭代更替的過程……當前我國發展正處于這樣一個關鍵時期,必須培育壯大新動能,加快發展新經濟。”

“十三五”揭開序幕的關鍵時點,“加快發展新經濟”顯然不是局部考量,而是在“經濟新常態”局面下的重大戰略選擇,是貫徹黨的十八屆五中全會提出的“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念的行動號召。

習近平主席在2014年國際工程科技大會上即指出“信息技術成為率先滲透到經濟社會生活各領域的先導技術,將促進以物質生產、物質服務為主的經濟發展模式向以信息生產、信息服務為主的經濟發展模式轉變,世界正在進入以信息產業為主導的新經濟發展時期”。

這一次的政府工作報告不是簡單的從文字上提及“新經濟”概念,而是從整體上突出了“新經濟”思維,值得深入領會。

二、“新經濟”的突出特征

從全球經濟、社會發展的脈動中,我們能感受到“新經濟”蓬勃興起的力量。

1.“云、網、端”新信息基礎設施逐漸形成

政府工作報告中體現了:在重視傳統的工農業基礎設施建設基礎上,特別關注包括互聯網、物聯網、云計算和大數據在內的新信息技術的廣泛應用。

“云”是指云計算、大數據基礎設施;“網”不僅包括原有的“互聯網”,還拓展到“物聯網”領域;“端”則是用戶直接接觸的個人電腦、移動設備、可穿戴設備、傳感器,乃至軟件形式存在的應用,是數據的來源,也是服務提供的界面。新信息基礎設施正疊加于原有農業基礎設施(土地、水利等)、工業基礎設施(交通、能源等)之上,發揮的作用越來越重要。

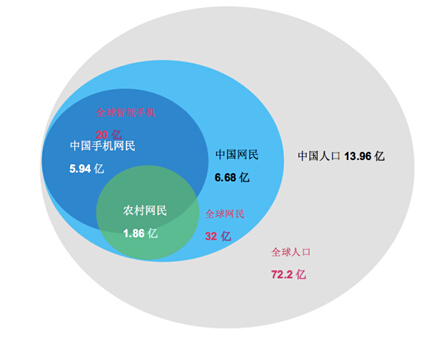

2015年“云計算”服務走向成熟:第三財季亞馬遜AWS營收增長78%,微軟Azure營收翻番;阿里云營收第二季度增長106%,第三季度增長128%。而傳統IT公司業績持續下滑。2020年中國數據量將會從2014年909EB,增加到8.06ZB(約8萬億GB),全球占比增長至18%。截至2015年6月底,中國網民、手機網民數分別達到6.68億及5.94億,網民群體滲透更加廣泛。2020年中國將有54億件設備接入物聯網,全球占比為20%。

圖1中國網民規模(截至2015年6月底)

2015年雙11當天系統交易創建峰值達到每秒鐘14萬筆,支付峰值達到每秒鐘8.59萬筆。大幅超越了維薩和萬事達的實際處理能力,比二者實驗室數據都要高出許多。支撐技術來自阿里云計算多項技術創新:全球最大規模混合云架構;全球首個核心交易系統上云;1000公里外交易支付“異地多活”;全球首個應用于金融業務的分布式關系數據庫OceanBase。

2.“數據”新生產要素持續投入

政府工作報告中體現了:強調提高投入要素的使用效率,依靠創新提高全要素生產率,同時倡導綠色生產生活方式和生態環境保護。

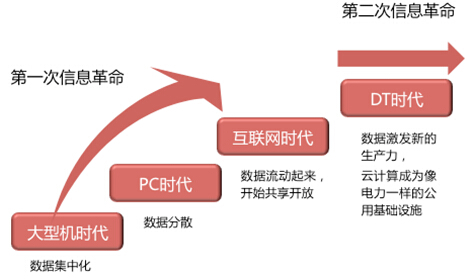

數據成為像資本、勞動一樣的獨立生產要素,歷經了近半個世紀的信息化過程,信息技術的超常規速度發展,促成了數據量和處理能力的爆炸性增長,人類社會也步入了“大數據時代”。

數據除了作為必要成分驅動業務外(如金融交易數據、電子商務交易數據),數據產品的開發(通過數據用途的擴展創造新價值,如精準網絡廣告)更是為攫取數據價值開辟了新源泉。經濟、社會領域海量數據的積累與交換、分析與運用,產生了前所未有的洞見和知識,極大的促進了生產效率的提高,提供了超乎尋常的創新力量。

隨著云計算和大數據技術及應用的興起,計算資源正變得成本極低、隨處可得,數據正掙脫原有的束縛,加速流動和分享。可以持續的從量的角度增加數據投入,從質的角度深挖數據富礦獲得新知識模式,技術進步產生,生產率提升獲得了新空間,跨界創新融合源源不斷。以集中控制為標志的IT(信息技術)被以激活生產力為目的的DT(數據技術)取代。

圖2信息技術發展的四個階段

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。