-

2016年我國智能可穿戴設備行業發展分析

2016/11/4 10:34:32 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示:智能可穿戴終端是指可直接穿在身上或整合到衣服、配件中,且可以通過軟件支持和云端進行數據交互的設備。其思想和雛形出現于20世紀60年代,70-80年代有概念設備推出,2012年智能手表等可穿戴終端開始爆發,2013年下半年進入產品密集發布期。智能可穿戴終端是指可直接穿在身上或整合到衣服、配件中,且可以通過軟件支持和云端進行數據交互的設備。其思想和雛形出現于20世紀60年代,70-80年代有概念設備推出,2012年智能手表等可穿戴終端開始爆發,2013年下半年進入產品密集發布期。

近兩年可穿戴終端的快速發展得益于多種因素的推動,是技術、產業、用戶需求共振的結果。從技術角度看,多個穿戴技術逐漸成熟,元器件、操作系統、開發平臺都得到較快發展。從市場角度看,互聯網巨頭跨界進入可穿戴領域,并成為市場主要推動者,其中谷歌2012年發布的Google Glass第一次掀起可穿戴熱潮。百度、蘋果、360等隨后進入,舉措頻繁,蘋果即將推出的iWatch或成引爆點。用戶對可穿戴認知度大幅提高,運動和健康類穿戴終端最受關注。

當前可穿戴終端多以手機輔助設備出現,其中以智能手環、智能手表和智能眼鏡最為常見,三者將占據2014年全球可穿戴設備出貨量的70%以上。智能手環普及程度最高,功能簡單;智能手表平臺和方案眾多,功能多樣;智能眼鏡技術門檻高,實現的功能也最為復雜。

可穿戴終端功能代表產品智能手環健身計步+睡眠監測+震動喚醒,少數具備心率測量、來電提醒等Jawbone UP 24、Fitbit Flex、咕咚手環、小米手環等智能手表手機輔助類信息查看、事件提醒、電話接聽、運動健康等三星Galaxy Gear2、Pebble等獨立終端類獨立通話、精準定位、獨立云端交互、數據業務等OmateTrueSmart、聯通的兒童定位手表等智能眼鏡實時攝像、同步雙屏、地圖導航、虛擬現實以及紅外線醫學等Google Glass、Oculus Rift、Docomo智能眼鏡等現有的可穿戴終端形態和主要功能是由產業鏈各環節的發展階段決定的,出現的問題也多是由于產業鏈中的技術瓶頸和硬件不成熟引起的。產業鏈中手環、手表的方案已經較為多樣且完整,智能眼鏡的方案剛剛起步,其它穿戴終端尚在各自尋求解決方案。

可穿戴終端產業鏈都有哪些?

可穿戴終端產業鏈涉及環節較多,從產業分工維度看可分為上游關鍵器件、中游交互解決方案、下游產品服務三個環節。上游關鍵器件環節,包括芯片、傳感器、柔性元件、屏幕、電池等,且大多有低功耗版本;中游交互解決方案提供環節,包括語音識別、眼球識別及圖像識別等技術;下游環節主要為成品、服務和渠道。操作系統和應用提供貫穿產業鏈上下游。

1.硬件

主芯片及平臺

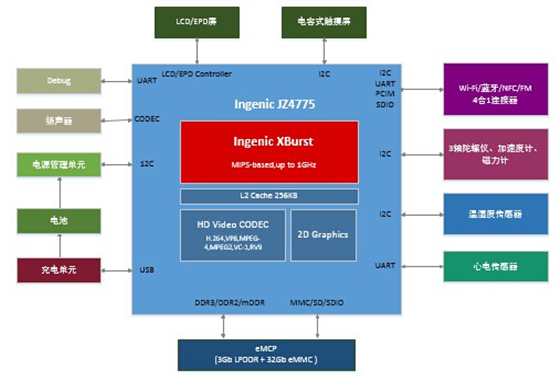

可穿戴主芯片分為MCU和AP(應用處理器)兩種,手環多采用MCU,手表多數采用AP,少數采用高性能MCU。MCU按性能從低到高分有Cortex-M0到Cortex-M4,且ARM后續還推出較Cortex-M0更低功耗更高性能的Cortex-M0+。AP多延用手機芯片,如高通驍龍芯片及MTK6532等,但也有針對可穿戴終端定制的芯片,如君正的JZ4775、MTK的Aster SoC等。常見可穿戴終端所使用的主芯片如下所示:

芯片類型型號代表產品MCUSTM32Pebble、Fitbit Flex、三星Galaxy Gear2、Oculus Rift、咕咚手環EFM32Misfit Shine、ZTE Grand Watch、Magellan EchoDialog DA1458小米手環APJZ4775Geak Watch、Z Watch、土曼手表MTK6253G10、TW810、AK11(均為獨立設備,可插SIM卡)高通驍龍400LG G Watch、Gear Live、MOTO360TI OMAP4430谷歌眼鏡隨著產業鏈的逐漸成熟,基于可穿戴芯片的平臺解決方案也陸續出現,Intel基于Quark推出平臺edison,MTK基于Aster SoC推出平臺LinkIt,北京君正基于JZ4775推出平臺Newton,飛思卡爾基于i.MX.6芯片推出WaRP等。現有平臺方案多基于AP,集成主芯片、傳感器、連接芯片、存儲、接口等。國內Newton平臺于4月商用,延續之前多個穿戴設備使用君正CPU的優勢,第一批Newton平臺已售罄。

Newton平臺集成了主芯片、顯示屏、Flash、LPDDR、WIFI/Bluetooth/ NFC/FM四合一連接芯片、3軸陀螺儀、3軸加速度計、3軸磁力計、壓力傳感器、溫濕度傳感器、心電傳感器等設備,尺寸為38 x 22 x 3mm,小于SD卡。類似Newton,可穿戴平臺多面向智能手表提供整套方案,主打低功耗,幫助可穿戴廠商基于該平臺快速開發自己的定制產品,有效降低可穿戴進入門檻。

MEMS傳感器

傳感器是可穿戴設備感知外部環境的窗口,也是產品功能差異化的重要硬件。因微型化、低成本、高精度等優勢,可穿戴終端均采用MEMS傳感器。Bosch、ST領跑該市場,InvenSense的多軸傳感器和陀螺儀僅次于ST。目前可穿戴終端中使用的傳感器主要有3類,包括交互感知類、生理參數檢測類及環境感知類。

交互感知類如加速度傳感器、陀螺儀等在可穿戴終端中最為常見,尤其是主打運動功能的穿戴終端。相比傳統單軸傳感器,多軸傳感器體積小,功能集中,更適合可穿戴,如三星Galaxy Gear中使用的就是6軸傳感器。

生理參數檢測類傳感器包括心率、血氧、血壓傳感器等,受限于體積和技術,在可穿戴終端中應用的僅有心率傳感器,其主要供應商有ADI(光照式)和神念(電極式)兩種。多數心率傳感器要求在靜止狀態下測試,僅飛利浦技術支持的mio-Alpha手表可實現運動狀態下較為精準的測量。

環境感知類傳感器包括溫濕度、紫外線、氣壓傳感器等,供應商多而散。由于環境感知類傳感器體積較大,搭載這類傳感器的可穿戴終端較少,但廠商已逐步加大這方面的投入。

傳感器只是硬件基礎,數據的精確測量還需依賴算法。算法的獲取一般通過自主研發或第三方授權獲得,第三方有SPI, Hillcrest Labs等。

電池

可穿戴終端的電池分為兩類,一類是傳統紐扣電池,需定期更換,不可充電,成本較低,一些手環產品會采用,如Misfit Shine和Magellan echo,極低的功耗設計可以使更換周期保持在半年到一年;另一類是可充電鋰電池,需要外配充電線、充電座,成本較高,大多數可穿戴終端均采用這種電池,充電周期雖不盡相同,但最長待機時間也僅為月余,并不理想。

可穿戴終端體積較小,受限于空間,智能手環電池電量約為50-150mAH(電池空間小于1cm*2cm),智能手表約為200-500mAH(電池空間小于2cm*3cm),這也是導致可穿戴終端待機時間短的根本原因。

柔性元件及屏幕

柔性元件包括柔性電路、柔性屏和柔性電池,手機終端的柔性需求使柔性技術在這兩年得到明顯進步,貼身穿戴等特點決定可穿戴比手機更需要柔性元件。柔性電路現已使用在手機、筆記本電腦等設備,并開始切入可穿戴終端領域。三星已推出搭載彎曲屏的Galaxy Gear智能手表,LG也加大柔性屏投入,欲進軍可穿戴。技術上石墨烯柔性屏幕獲突破,未來會更好地適配可穿戴終端。柔性電池方面,三星SDI發布可彎曲電池,一次充電可待機5天,臺灣輝能研發超薄柔性電池,厚度僅有 0.33mm,今年晚些時候上市。

智能手表多具備顯示屏。由于低功耗是可穿戴設備上屏幕的根本需求,因此黑白屏是首選,但屏幕仍是耗電大戶。傳統的LCD屏幕技術成熟,價格便宜,但功耗較高。典型的低功耗屏幕包括夏普Memory LCD、Eink墨水屏、高通Mirasol和OLED:夏普Memory LCD是黑白屏,典型代表產品有Pebble手表和盛大手表;Eink墨水屏柔性可彎曲,支持16灰階顯示,技術較成熟,但夜視效果一般,代表產品有土曼手表;高通Mirasol可彩色顯示,分辨率較高,由于無需背光功耗極低,僅高通手表toq采用;OLED主要供應商是三星和LG,色彩較鮮艷,代表產品為三星Galaxy Gear和Gear 2。

連接技術

可穿戴終端中應用最廣泛的連接技術是低功耗藍牙與WiFi。

低功耗藍牙(BLE)由于其低功耗在可穿戴終端,如手環、手表中應用廣泛,目前主要供應商是Nordic和TI,而博通和Dialog則推出了藍牙SoC方案。但藍牙連接的弊端也同樣突出,傳輸速率有限、傳輸距離短、且不能主動聯網。

WiFi具備主動聯網、距離遠,傳輸速率快等優點,但由于功耗較高,手環產品很少采用,TI推低功耗SimpleLink Wi-Fi,宣稱相比原有方案功耗降低一半以上,商用后可能替代部分低功耗藍牙終端。

硬件整體方案

可穿戴設備硬件方案可分為兩大類,對應低功耗簡單功能和高功耗復雜功能。低功耗終端采用MCU為內核,運行實時操作系統(RTOS)或廠商自定義裁剪的操作系統,功能單一、功耗較低,且可能需要依附智能手機使用;高功耗復雜功能的可穿戴終端采用應用處理器(AP),運行裁剪版Android或Linux,內容較為豐富,可單獨使用,但功耗和價格均較高,高通、ARM、阿里等公司看好第二類方案。

兩大類方案具體可分為三種:MCU+Sensor+BT、AP+Sensor+BT/WiFi+Screen、AP+Sensor+BT/WiFi+Screen+移動通信模塊。

方案代表產品功能主要處理器廠商MCU+Sensor+BTJawbone Up、Fitbit Flex、咕咚智能手環、Boom Band健康手環信息采集、傳輸、提醒等功能ST、TI、Silicon Lab、Freescale、Atmel、EFM、Intel、Quark、新唐、盛群等AP+Sensor+BT/WiFi+ScreenPebble、智器Watch果殼、土曼等信息采集、傳輸、顯示;應用軟件,手機配件君正、瑞智、Intel QuarkAP+Sensor+BT/WiFi+Screen+GSM模塊映趣inWatch、眾多山寨白牌手表手機信息采集、傳輸、顯示;APP,接打電話聯發科、中興物聯2 軟件

交互方式

軟件交互方式上,點按、觸摸等傳統的交互方式在小屏幕甚至無屏幕的可穿戴設備上并不適用。使用語音、眼球、圖像等識別交互方式,可以解放雙手,給用戶更好的體驗。其中語音識別已較為常見,后兩者技術尚不成熟。

語音識別準確率可達到近9成,且本土廠商更有優勢,國內主要公司有科大訊飛和云知聲。眼球識別利用算法檢測眼球位置,已有的應用為三星S4/S5的智能暫停和智能滾動,但體驗一般,技術發展的空間仍然很大。圖像識別的主要應用場景在智能眼鏡上,Google Glass可拍下周邊,然后進行圖像搜索便可檢測出用戶所在位置,還可進一步提供周邊公用設施和場所的信息,但技術成熟度仍然不足。

操作系統

可穿戴設備仍在發展初期,各廠商均希望打造自己的生態系統,包括定制OS與UI、提供API、發展開發者社區等。可穿戴終端搭載的操作系統可分為RTOS、裁剪Android、Tizen以及iWatch可能搭載的iOS,現階段RTOS的應用最廣泛。

實時操作系統RTOS的優點是消耗系統資源少、耗電量小,缺點是功能和軟件相對固定,功能擴展較復雜,因此一般手環和簡單手表類使用較多,如Jawbone UP、Nike+ FuelBand、Pebble等。

裁剪Android是指將智能手機操作系統Android經裁剪優化后,適配到穿戴式產品中。其優勢在于可延續手機操作系統的優勢,提供豐富的API,發布SDK可用于構建穿戴式App,同時提供應用市場、支持第三方應用下載安裝,可實現穿戴設備將與智能手機無縫協同。Google推出的Android Wear規范了裁剪版Android,并推出首批官方應用,現已有Samsung Gear Live、LG G watch和Moto360支持。

Tizen是三星主推的操作系統,并在Galaxy Gear fit和Galaxy Gear2上搭載,宣稱比Android更省電。但三星最新智能手表Gear Live棄Tizen用回Android Wear,Tizen的生態系統完善程度難以與Android匹敵,前景很不明朗。

從趨勢上看,未來一段時間,功能簡單的可穿戴終端如手環類仍會采用RTOS,功能較復雜的可穿戴終端如手表、眼鏡類會較多采用Android Wear,iOS只有蘋果的可穿戴設備搭載。

當前可穿戴終端面臨什么問題?

受限于產業鏈的不成熟和技術瓶頸,現有的可穿戴終端仍有很多急需解決的短板,主要包括技術瓶頸、產品體驗和安全隱私三大問題。

技術瓶頸:功耗和數據精度問題

可穿戴終端袖珍的外形決定了較小的電池體積,使功耗成為可穿戴最關鍵的瓶頸問題。由于電池微型化與高容量技術仍然欠缺,鋰電池仍是主流,其它新的電池技術難以在短時間內大規模商用,降低系統整體功耗,延長充電周期成為廠商主流做法。

傳感器硬件本身和搭載算法的不成熟使現有可穿戴終端的測量數據難以精準,尤其是人體生理數據監測,目前尚無可穿戴設備通過醫學認證,這使得可穿戴終端僅具備健康參考意義。

產品體驗:用戶粘度低,缺乏用戶痛點需求

亮點不足,和傳統智能設備差距小,可穿戴終端更多停留在“玩具”狀態。嚴重的同質化,且缺乏抓住用戶痛點需求的功能,導致用戶粘性不足;而過高的售價和體驗不成正比,功能價格沒有得到平衡。同時外觀設計乏善可陳,很難吸引用戶的眼球。

安全隱私:數據泄露問題引發關注

一方面,可穿戴終端由于其本身的定位和特點,可隨時獲取用戶數據;另一方面,可穿戴終端形態和實現方式多為廠商自由定義,市場處于較為紛亂的時期,不利于用戶的隱私和數據保護。谷歌眼鏡安全漏洞的出現,引發了整個行業的關注,德國萊茵TUV于今年7月推出全球首個可穿戴認證標準,國內也已成立可穿戴計算產業聯盟及可穿戴設備委員會,意欲建立規范。

未來的可穿戴終端會怎樣?

市場規模預測:謹慎樂觀

由于對可穿戴終端技術瓶頸解決周期的判斷不一,業內對未來幾年可穿戴終端的出貨量預測差異較大,但對市場前景表示樂觀。ABI2013年預測2014年全球運動追蹤類可穿戴終端出貨量將達4200萬,實際上,2014年Q1全球運動追蹤類可穿戴終端出貨量僅為235萬,顯示之前的預測過于樂觀,ABI已將全年出貨預測改為1000萬。

我們判斷,加上健康、可穿戴攝像頭等其它可穿戴終端,2014年全球可穿戴終端出貨量預計將達2000萬臺左右,是2013年950萬出貨量的兩倍以上,總體上可穿戴終端仍處于成長初期。市場仍在等待趨勢引領者推出爆品,改變當前概念炒作有余而缺乏有競爭力產品的尷尬局面。

可穿戴終端,細分化、整合化、獨立化

可穿戴終端的理想形態應該是尺寸迷你、攜帶輕巧、使用貼身,真正“可穿戴”,解決用戶的實際需求且不被感知。未來的可穿戴終端應具有更自然的交互方式,更精確的數據信息,實時在線連接,與云端實時交互。

相比滿足大眾市場普遍性需求的通用可穿戴終端,我們更看好面向細分群體的專用型可穿戴終端,他們有更為明確的目標客戶的痛點需求,比如醫療、教育等行業市場。目前可穿戴終端功能單一,種類繁多,未來隨著關鍵器件技術瓶頸逐步攻克,單個可穿戴終端可解決多個需求,碎片化的可穿戴終端有望得以整合。

在功耗等問題得到解決的前提下,搭載移動通信模塊的獨立可穿戴設備種類將日趨豐富,滿足實時精準定位、獨立通信等需求,逐步脫離對手機的依賴。在跑步、攀爬等不便攜帶手機的場景中,獨立可穿戴終端有剛性需求。

可穿戴終端,從孤島走向融合

可穿戴終端和最近興起的智能家居、智能硬件密不可分,智能硬件是定位端,而可穿戴終端相比手機更好的可攜帶性使其有望成為新的控制中心,這一趨勢在可穿戴技術瓶頸解決后將更明顯,比如可穿戴終端可以控制門禁、家居電器等其他智能硬件。

隨著云平臺和大數據技術的成熟,可穿戴設備和云端的交互日益密切,原來面向單一可穿戴終端的垂直孤島式數據分布將被打破,用戶的數據不再是一個個孤島,在同一用戶的多個可穿戴終端信息打通后,有望在服務方面帶來更吸引人的個性化定制體驗。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。