-

2016年我國(guó)會(huì)展行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析

2016/4/20 10:40:21 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】

核心提示:(1)會(huì)展行業(yè)簡(jiǎn)介 會(huì)展是指會(huì)議、展覽、節(jié)慶、賽事等集體性活動(dòng)的統(tǒng)稱,不僅包括各類展覽會(huì)、博覽會(huì)、會(huì)議活動(dòng),比如世博會(huì)、奧運(yùn)會(huì)等實(shí)際上都屬于廣義的會(huì)展范疇。會(huì)展業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分,是一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d服務(wù)業(yè),也是連接生(1)會(huì)展行業(yè)簡(jiǎn)介

會(huì)展是指會(huì)議、展覽、節(jié)慶、賽事等集體性活動(dòng)的統(tǒng)稱,不僅包括各類展覽會(huì)、博覽會(huì)、會(huì)議活動(dòng),比如世博會(huì)、奧運(yùn)會(huì)等實(shí)際上都屬于廣義的會(huì)展范疇。會(huì)展業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的重要組成部分,是一個(gè)極具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d服務(wù)業(yè),也是連接生產(chǎn)與消費(fèi)的橋梁和紐帶,不僅能夠促進(jìn)供需對(duì)接、暢通流通渠道,對(duì)城市產(chǎn)業(yè)及周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展也產(chǎn)生著巨大的帶動(dòng)和放大效應(yīng), 并形成相互促進(jìn)的良性關(guān)系。會(huì)展業(yè)具有“一帶九”的聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì),即會(huì)展業(yè)除本身產(chǎn)值外,利用其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)能帶動(dòng)交通、通訊、酒店、餐飲、旅游、零售、廣告、印刷、裝飾、物流貨運(yùn)等周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

會(huì)展業(yè)匯聚巨大的信息流、技術(shù)流、商品流和人才流,能優(yōu)化行業(yè)的配置資源,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,特別是制造業(yè)需要會(huì)展業(yè)服務(wù)業(yè)的支持。會(huì)展緊扣經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),展示經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,直接刺激貿(mào)易、旅游、賓館、交通、運(yùn)輸、金融、房地產(chǎn)、零售等行業(yè)的發(fā)展,大型和專業(yè)性的展會(huì)項(xiàng)目往往是新產(chǎn)品、新技術(shù)的發(fā)布、展示平臺(tái),推動(dòng)商品與服務(wù)貿(mào)易、投資合作、高端論壇、文化交流等各方面的進(jìn)步與發(fā)展。

隨著全球會(huì)展業(yè)的不斷發(fā)展,會(huì)展業(yè)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用也愈發(fā)明顯。據(jù)商務(wù)部與中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì)編制的《中國(guó)會(huì)展業(yè)行業(yè)發(fā)展報(bào)告 2014》,全球會(huì)展產(chǎn)業(yè)每年直接經(jīng)濟(jì)效益超過(guò) 3,000 億美元,為世界經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的增長(zhǎng)總額超過(guò) 3萬(wàn)億美元,約占全球GDP總和的 4%,并呈現(xiàn)出專業(yè)化程度高、市場(chǎng)化程度高、展會(huì)面積規(guī)模化和會(huì)展產(chǎn)業(yè)集中度高等特點(diǎn)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中國(guó)會(huì)展業(yè)已經(jīng)成為推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力,有效拉動(dòng)餐飲、住宿、交通、零售、旅游等眾多服務(wù)業(yè)的增長(zhǎng),在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),打造中國(guó)經(jīng)濟(jì)升級(jí)版中發(fā)揮著積極的作用。根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù),2014 年,我國(guó)會(huì)展業(yè)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值已經(jīng)達(dá)到了4,190億元,創(chuàng)造的間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值也十分巨大。

在新時(shí)期,會(huì)展產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展成為我國(guó)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),大力發(fā)展會(huì)展業(yè),全面提升會(huì)展經(jīng)濟(jì)已經(jīng)提升到國(guó)家層面。會(huì)展業(yè)地位和作用日益凸現(xiàn),對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、開(kāi)拓市場(chǎng)、促進(jìn)消費(fèi)、加強(qiáng)合作交流、擴(kuò)大產(chǎn)品出口、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展都具有重要作用。

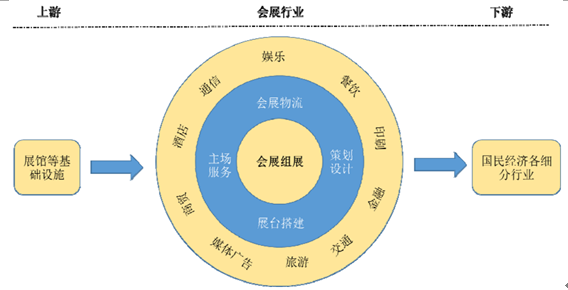

(2)會(huì)展行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

會(huì)展行業(yè)上游主要是展館等基礎(chǔ)設(shè)施、信息技術(shù),下游是會(huì)展業(yè)所服務(wù)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)。其中,展館建設(shè)是物質(zhì)層,承載、滿足并定義會(huì)展的硬件屬性;會(huì)展組展則是會(huì)展行業(yè)的核心層,包括會(huì)展創(chuàng)意策劃、招商組展、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);國(guó)民經(jīng)濟(jì)各細(xì)分行業(yè)是應(yīng)用層,是會(huì)展企業(yè)服務(wù)的對(duì)象。

會(huì)展行業(yè)中,除組展企業(yè)承擔(dān)招商招展、策劃、統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)外,相關(guān)的會(huì)展主場(chǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)、物流企業(yè)、展臺(tái)搭建機(jī)構(gòu)、廣告策劃企業(yè)也承擔(dān)了協(xié)助會(huì)展組展商更好運(yùn)營(yíng)會(huì)展的職能和作用,也屬于會(huì)展行業(yè)的范疇。其中會(huì)展主場(chǎng)服務(wù),即展覽會(huì)現(xiàn)場(chǎng)管理與服務(wù)的外包和代理, 是展會(huì)的組織者指定某一專業(yè)會(huì)展服務(wù)公司對(duì)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)使行管理、協(xié)調(diào)和服務(wù)的一種新型專業(yè)服務(wù)模式,它是在展會(huì)組織者與場(chǎng)館、展商和觀眾之間架起的一座“橋梁”和“紐帶”。會(huì)展物流則是為參展商提供特殊的物流服務(wù)。

此外,會(huì)展周邊產(chǎn)業(yè)涉及、交通、金融、商購(gòu)、海關(guān)、媒體、旅游、餐飲、酒店等方方面面。

會(huì)展行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

(3)會(huì)展行業(yè)發(fā)展歷程

1)國(guó)際會(huì)展業(yè)發(fā)展歷程

會(huì)展業(yè)在國(guó)外發(fā)展已有很長(zhǎng)歷史,1890 年世界上第一個(gè)樣品展覽會(huì)在德國(guó)萊比錫舉辦。 隨著社會(huì)演變和科技進(jìn)步, 會(huì)展業(yè)作為一種經(jīng)濟(jì)存在形式, 其內(nèi)容、功能和辦展方式等各方面都在不斷調(diào)整和變化。歐洲是世界會(huì)展業(yè)的發(fā)源地,經(jīng)過(guò)一百多年的積累,歐洲會(huì)展經(jīng)濟(jì)整體實(shí)力較強(qiáng),德國(guó)、意大利、法國(guó)、英國(guó)都是世界級(jí)的會(huì)展業(yè)大國(guó)。其中,德國(guó)是第一號(hào)的世界會(huì)展強(qiáng)國(guó),其專業(yè)性、國(guó)際性的展覽會(huì)數(shù)量多、 規(guī)模大。 亞洲會(huì)展業(yè)的規(guī)模和水平僅次于歐美。 東亞的日本、中國(guó)及中國(guó)香港,西亞的阿聯(lián)酋,東南亞的新加坡,憑借廣闊的市場(chǎng)、巨大經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Αl(fā)達(dá)的基礎(chǔ)設(shè)施、較高的服務(wù)業(yè)發(fā)展水平、較高的國(guó)際開(kāi)放度或地理區(qū)位優(yōu)勢(shì),逐漸成為亞洲展覽大國(guó)。

近年來(lái),全球會(huì)展業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展階段,根據(jù)《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志每年對(duì)世界商展 100 大排行榜的統(tǒng)計(jì),100 大商展的最低進(jìn)入門(mén)檻和平均面積均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。近三年,世界 100 大商展的最低進(jìn)入門(mén)檻從 2011 年的 10.5 萬(wàn) m2提升到 2014 的 11.6 萬(wàn) m2,增長(zhǎng)了1.1 萬(wàn) m2;100 大世界商展的平均面積也從 2011年是 18.1 萬(wàn) m2上升到 2014 年的 19.5 萬(wàn) m2。

德國(guó)政府對(duì)會(huì)展業(yè)的投資較高,對(duì)漢諾威、法蘭克福等地區(qū)的展覽場(chǎng)館的建設(shè)投入巨資,并出臺(tái)相應(yīng)的鼓勵(lì)措施和優(yōu)惠政策。德國(guó)展覽委員會(huì)(AUMA)是政府和展覽業(yè)之間的橋梁,每年對(duì)世界各地的展會(huì)進(jìn)行考察,并形成報(bào)告,為德國(guó)政府贊助本國(guó)企業(yè)出國(guó)參展提供決策依據(jù)和參考。

德國(guó)會(huì)展業(yè)的突出特點(diǎn)是專業(yè)性、 國(guó)際性的展覽會(huì)數(shù)量多、 規(guī)模大、 效益好、實(shí)力強(qiáng),在國(guó)際性貿(mào)易展覽會(huì)方面優(yōu)勢(shì)明顯。世界著名的國(guó)際性、專業(yè)性貿(mào)易展覽會(huì)中,約有2/3都在德國(guó)主辦。根據(jù)《德國(guó)會(huì)展業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)及借鑒》(全球化雜志出版,2014 年第 3期),德國(guó)每年舉辦的國(guó)際性貿(mào)易展覽會(huì)約有130 多個(gè),其中有將近一半的參展商來(lái)自國(guó)外。在展覽設(shè)施方面,德國(guó)也稱得上是頭號(hào)世界會(huì)展強(qiáng)國(guó)。德國(guó)現(xiàn)擁有 23 個(gè)大型展覽中心,其中超過(guò) 10 萬(wàn) m2的展覽中心就有8 個(gè)。

2)國(guó)內(nèi)會(huì)展業(yè)發(fā)展歷程

①初步興起階段(1951-1980 年)

1951年,中國(guó)首次參加 “萊比錫春季博覽會(huì)”,標(biāo)志著新中國(guó)會(huì)展業(yè)發(fā)展的開(kāi)端。1953 年,中國(guó)貿(mào)促會(huì)接待了“德意志民主共和國(guó)工業(yè)展覽會(huì)”,這是新中國(guó)成立后接待的第一個(gè)來(lái)華展覽會(huì)。自此開(kāi)始,中國(guó)展會(huì)展業(yè)進(jìn)入起步期。

這一時(shí)期,出國(guó)展和來(lái)華展都取得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。1951-1980 年,中國(guó)貿(mào)促會(huì)共組織了400 余個(gè)出國(guó)展,以宣傳新中國(guó)的建設(shè)成就為目的;1953-1978 年,我國(guó)共接待112 個(gè)來(lái)華展,目的是為了促進(jìn)中國(guó)同世界各國(guó)之間的友誼。

總的來(lái)說(shuō),起步期階段的展覽會(huì)數(shù)量少,專業(yè)化程度和組織水平不高,大部分還不具備現(xiàn)代貿(mào)易展覽會(huì)的特征,把展覽作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意識(shí)尚未形成。中國(guó)國(guó)際展覽中心的建成標(biāo)志著中國(guó)結(jié)束了沒(méi)有大型展館的歷史, 中國(guó)會(huì)展業(yè)進(jìn)入了改革開(kāi)放后快速發(fā)展的20年。

②迅速發(fā)展階段(1981-2000 年)

從 1980 年-2000 年, 伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)體制改革的逐步深入和對(duì)外開(kāi)放的不斷擴(kuò)大,中國(guó)展覽業(yè)迎來(lái)了蓬勃發(fā)展時(shí)期。

1978 年,中國(guó)貿(mào)促會(huì)在北京成功舉辦了“十二國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械展覽會(huì)”,這是建國(guó)后我國(guó)首次舉辦國(guó)際博覽會(huì)。之后,北京、上海、大連、珠海等城市先后涌現(xiàn)出了一批在亞洲乃至世界上知名的專業(yè)展覽會(huì),如中國(guó)國(guó)際紡織機(jī)械博覽會(huì)、國(guó)際機(jī)床展覽會(huì)、北京國(guó)際汽車(chē)展覽會(huì)、大連時(shí)裝博覽會(huì)、珠海航空博覽會(huì)等。

此外,出國(guó)展也經(jīng)歷了重大變革,其標(biāo)志性事件是中國(guó)貿(mào)促會(huì)于 1986 年組團(tuán)參加瑞士“巴塞爾樣品博覽會(huì)”,展覽的貿(mào)易性、專業(yè)性大大加強(qiáng),在中國(guó)出國(guó)展發(fā)展史上具有里程碑的意義,標(biāo)志著中國(guó)展覽業(yè)開(kāi)始與現(xiàn)代國(guó)際展覽業(yè)接軌。

截至 2000 年,中國(guó)初步形成了自主辦展、來(lái)華展、出國(guó)展并駕齊驅(qū),政府或相關(guān)部門(mén)、協(xié)會(huì)/商會(huì)、國(guó)有展覽公司、民營(yíng)展覽公司、合資展覽公司等多主體辦展的格局,會(huì)展業(yè)走向?qū)I(yè)化、市場(chǎng)化。 2001 年,德國(guó)三大會(huì)展巨頭與上海浦東土地發(fā)展(控股)公司共同投資興建上海新國(guó)際博覽中心,標(biāo)志著國(guó)際會(huì)展巨頭大舉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的序幕正式拉開(kāi)。

到 2005 年,中國(guó)展覽業(yè)實(shí)現(xiàn)了質(zhì)和量的飛躍,國(guó)際展覽范圍涵蓋機(jī)械、電子、通信、石化、儀器、鐘表首飾、服裝、銀行、建材等各行業(yè);展會(huì)的主辦單位形成了政府、各協(xié)(商)會(huì)、外貿(mào)公司、國(guó)營(yíng)和民營(yíng)展覽公司、中外合資展覽公司以及外資展覽公司等多層次、多渠道辦展的新格局;會(huì)展業(yè)市場(chǎng)化程度顯著提高,一些境外展覽公司作為協(xié)辦、主辦單位開(kāi)始介入內(nèi)地展會(huì)。

正是基于以上特征,該時(shí)期被稱為中國(guó)展覽業(yè)的“產(chǎn)業(yè)提升階段”,主要特征是外資大量介入展覽市場(chǎng)、品牌展會(huì)不斷涌現(xiàn)、辦展主體多樣化,面市場(chǎng)化、國(guó)際化階段(2005 年-現(xiàn)在)2005 年 1 月, UFI、美國(guó)國(guó)際展覽管理協(xié)會(huì)(IAEM)和獨(dú)立組展商協(xié)會(huì)(SISO),共同主辦了首屆中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)國(guó)際合作論壇,在國(guó)內(nèi)外會(huì)展界引起巨大反響。國(guó)家隨即出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策推動(dòng)我國(guó)會(huì)展業(yè)發(fā)展,包括《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見(jiàn)》(2007 年)、《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》(2009年)、《關(guān)于“十二五”期間促進(jìn)會(huì)展業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(2011年)等。2015年國(guó)務(wù)院公布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)展覽業(yè)改革發(fā)展的若干意見(jiàn)》,第一次從國(guó)家層面明確提出要全面深化展覽業(yè)管理體制改革,加快展覽業(yè)發(fā)展。

隨著我國(guó)市場(chǎng)化進(jìn)程的加快,會(huì)展行業(yè)已經(jīng)從由政府主導(dǎo)格局轉(zhuǎn)向市場(chǎng)化。組展主體上,會(huì)展行業(yè)已形成多元組展模式,由政府主導(dǎo)辦展轉(zhuǎn)變?yōu)檎òㄕ安块T(mén)、政府臨時(shí)機(jī)構(gòu)、貿(mào)促會(huì)等半官方貿(mào)易促進(jìn)機(jī)構(gòu))、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)有企事業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、外資企業(yè)五大辦展主體。參展行業(yè)由傳統(tǒng)行業(yè)逐漸向戰(zhàn)略新興行業(yè)轉(zhuǎn)化。制造業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等行業(yè)的展覽會(huì)數(shù)量增多,體現(xiàn)出初步轉(zhuǎn)型升級(jí)的態(tài)勢(shì);會(huì)展城市逐漸由北京、上海、廣州等一線城市向二三線城市轉(zhuǎn)移。東北、中西部會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶逐漸形成,會(huì)展經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出全面開(kāi)花局面。

國(guó)際化方面,我國(guó)的會(huì)展項(xiàng)目以及會(huì)展機(jī)構(gòu)得到UFI、國(guó)際大會(huì)和會(huì)議協(xié)會(huì)(ICCA)、FKM 等協(xié)會(huì)的認(rèn)證越來(lái)越多。國(guó)際上著名的會(huì)展公司來(lái)華辦展,一些國(guó)際性品牌的會(huì)展被移植到我國(guó)市場(chǎng)。中外企業(yè)聯(lián)合辦展的模式屢見(jiàn)不鮮,中外合資會(huì)展企業(yè)也不斷增多。

2、我國(guó)會(huì)展行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(1)我國(guó)會(huì)展業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng),會(huì)展經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值不斷擴(kuò)大

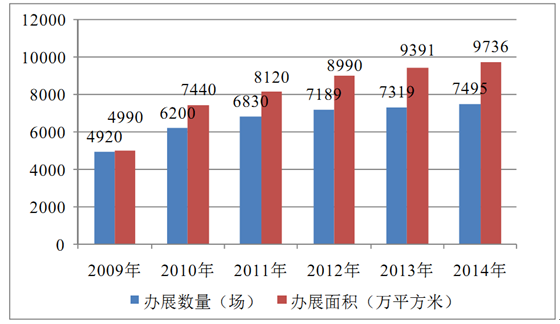

根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2014 年中國(guó)會(huì)展行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,2009-2014 年,我國(guó)舉辦各類展覽數(shù)量從 4290 場(chǎng)上升到 7495 場(chǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.27%;展覽面積從 4990萬(wàn) m2上升到 9736 萬(wàn) m2,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.11%,展覽面積增長(zhǎng)快于展覽項(xiàng)目增長(zhǎng),單位項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大,展覽效益向好。

2009-2014 年我國(guó)辦展數(shù)量和面積統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:商務(wù)部、中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì)

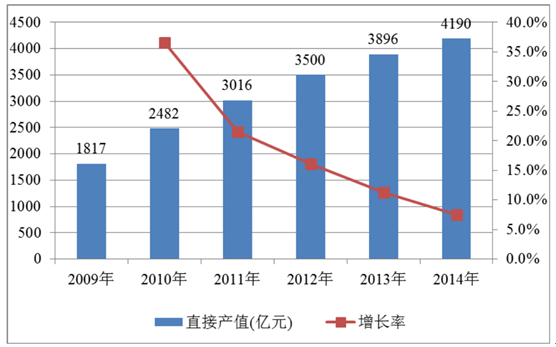

隨著會(huì)展業(yè)辦展數(shù)量和辦展面積的快速增長(zhǎng), 相應(yīng)會(huì)展經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值也實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。 根據(jù)商務(wù)部等機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù), 2009 年會(huì)展經(jīng)濟(jì)直接產(chǎn)值僅為 1817億元,到 2014 年增加到4190 億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 18.18%,約占全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值63.61 萬(wàn)億元的 0.68%,占全國(guó)第三產(chǎn)業(yè)增加值 30.67 萬(wàn)億的 1.4%。

2009-2014 年我國(guó)會(huì)展業(yè)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值

(2)我國(guó)會(huì)展業(yè)呈現(xiàn)五大會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶格局

會(huì)展經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與一個(gè)城市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、開(kāi)放和市場(chǎng)化程度、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及服務(wù)貿(mào)易發(fā)達(dá)程度等因素密切相關(guān)。在我國(guó),正是由于各城市和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、地理位置、開(kāi)放程度等存在很大差異,形成了多層次、多形式的會(huì)展經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶和會(huì)展中心城市。

從區(qū)域分布來(lái)看,中國(guó)會(huì)展業(yè)已基本形成了以北京為中心的“環(huán)渤海會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶”,以上海為中心的“長(zhǎng)江三角洲——華東會(huì)展經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶”、以廣州、香港為中心的“珠江三角洲——華南會(huì)展經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶”,以武漢、鄭州、成都、昆明等城市為龍頭的 “中西部會(huì)展中心城市” 和以大連、 哈爾濱等城市為中心的 “東北邊貿(mào)會(huì)展經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶”。這些會(huì)展經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶和會(huì)展中心城市通過(guò)進(jìn)行準(zhǔn)確的功能定位,逐步形成了相互協(xié)調(diào)、各具特色、梯次發(fā)展的互動(dòng)式會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。

1)環(huán)渤海會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶——以北京為中心,以天津、廊坊等城市為重點(diǎn),其會(huì)展業(yè)發(fā)展早、規(guī)模大、數(shù)量多,專業(yè)化、國(guó)際化程度高,門(mén)類齊全,知名品牌展會(huì)集中,輻射廣。另外,在北京的會(huì)展業(yè)中,由原中央政府部門(mén)轉(zhuǎn)化出來(lái)的全國(guó)性專業(yè)行業(yè)、協(xié)會(huì)成為辦展主力是北京會(huì)展業(yè)的另一特點(diǎn),使北京會(huì)展業(yè)的輻射和帶動(dòng)作用十分突出。

2)長(zhǎng)三角會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶——以上海為中心,以南京、杭州、寧波、蘇州等城市為依托的會(huì)展產(chǎn)業(yè)帶已經(jīng)形成。該產(chǎn)業(yè)帶起點(diǎn)高、政府支持力度大、規(guī)劃布局合理、貿(mào)易色彩濃厚,受區(qū)位優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響大,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

3)珠三角會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶——以廣州為中心,以廣交會(huì)為助推器,以深圳、珠海、廈門(mén)東莞等會(huì)展城市群,形成了國(guó)際化和現(xiàn)代化程度高、會(huì)展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特色突出、會(huì)展地域及產(chǎn)業(yè)分布密集的會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶。

4)東北會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶——以大連為中心,以沈陽(yáng)、長(zhǎng)春等城市為重點(diǎn)的會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶,依托東北工業(yè)基地的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)及東北亞的區(qū)位優(yōu)勢(shì),形成了長(zhǎng)春的汽博會(huì)、沈陽(yáng)的制博會(huì)、大連的服裝展等品牌展會(huì)。

5)中西部會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶——以武漢、成都為中心,以重慶、西安等城市為重點(diǎn)的會(huì)展經(jīng)濟(jì)帶,通過(guò)不斷發(fā)展,現(xiàn)已形成了武漢的華中國(guó)際汽車(chē)展、武漢光博會(huì)、成都的西部國(guó)際博覽會(huì)、綿陽(yáng)的科博會(huì)、重慶的高交會(huì)、西安的東西部洽談會(huì)等品牌展會(huì)。

(3)場(chǎng)館存量不斷增加,新建場(chǎng)館向中西部延伸

展覽館是決定展會(huì)規(guī)模主要因素, 其設(shè)施的現(xiàn)代化程度決定了展會(huì)服務(wù)方式的質(zhì)量和水平, 會(huì)展業(yè)顯著的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益使越來(lái)越多的地方政府高度重視會(huì)展業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)展覽館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

自 2002 年起,繼北京、上海、廣州之后,我國(guó)各大城市開(kāi)始爭(zhēng)先恐后地進(jìn)行展館建設(shè),加大政府扶持力度,而近年以來(lái)展館的建設(shè)力度更是達(dá)到了高峰。

根據(jù)《中國(guó)展覽數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告》與《中國(guó)展覽經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》的不完全統(tǒng)計(jì),國(guó)內(nèi)各省專業(yè)會(huì)展場(chǎng)館從 2011 年統(tǒng)計(jì)到的 153 個(gè),室內(nèi)面積為 504.33 萬(wàn) m2快速增長(zhǎng)到 2014 年總計(jì) 226個(gè),室內(nèi)面積964.13 萬(wàn) m2,其中專業(yè)展館(室內(nèi)可租用面積大于等于 5000 m2,且舉辦2個(gè)以上經(jīng)貿(mào)類展覽會(huì)的展覽館)128 個(gè)。

目前,我國(guó)的展覽場(chǎng)館的面積已經(jīng)超過(guò)號(hào)稱“世界會(huì)展之國(guó)”的德國(guó)成為全球第一。2014 年全球十大頂級(jí)場(chǎng)館中,中國(guó)占據(jù)兩席,其中國(guó)家會(huì)展中心(上海)居第二位,室內(nèi)展覽面積達(dá) 40.0 萬(wàn) m2,中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)琶洲館位居第五位,室內(nèi)展覽面積達(dá)33.8萬(wàn)m2。2014 年全球及國(guó)內(nèi)十大頂級(jí)場(chǎng)館如下表所示:

全球十大頂級(jí)場(chǎng)館 (面積萬(wàn))

全球十大頂級(jí)場(chǎng)館面積萬(wàn)(m2)中國(guó)十大頂級(jí)場(chǎng)館面積萬(wàn)(m2)德國(guó)漢諾威展覽中心46.68國(guó)家會(huì)展中心(上海)40.00國(guó)家會(huì)展中心(上海)40.00中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)琶洲館33.80德國(guó)法蘭克福展覽中心35.57上海新國(guó)際博覽中心20.00意大利米蘭展覽中心34.50重慶國(guó)際博覽中心20.00中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)琶洲館33.80武漢國(guó)際博覽中心15.00德國(guó)科隆展覽中心28.40義烏國(guó)際博覽中心12.00德國(guó)杜塞爾多夫展覽中心26.27成都世紀(jì)城新國(guó)際會(huì)展中心11.00美國(guó)麥考密克展覽中心24.81中國(guó)國(guó)際展覽中心10.68法國(guó)巴黎北維勒班特會(huì)展中心24.26沈陽(yáng)國(guó)際展覽中心10.56西班牙瓦倫西亞展覽中心23.08深圳會(huì)展中心10.50截止到 2014 年底展覽館市內(nèi)可租用面積 10 萬(wàn) m 以上城市一覽表:

序號(hào)城市展覽館數(shù)量室內(nèi)可租用面積合計(jì)(萬(wàn) m )1上海11852廣州6573北京8284重慶3265武漢4216南京2147義烏2148沈陽(yáng)3149東莞21310天津31311成都11112深圳111在場(chǎng)館存量不斷增加的同時(shí),除北上廣一線會(huì)展城市外,中部的重慶、武漢展館建設(shè)也快速增長(zhǎng),分列全國(guó)第 4、第 5。截至 2014 年底,在建展館中四川、湖南、江西分別以 21.50、20.20、20 萬(wàn) m2的在建展館面積排在國(guó)內(nèi)的前三位,表明展館建設(shè)正快速向中西部轉(zhuǎn)移。

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。 -

- 熱點(diǎn)資訊

- 24小時(shí)

- 周排行

- 月排行

- 工業(yè)和信息化部將推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)品

- 旅居美學(xué)再定義:萬(wàn)達(dá)生活方式酒店以“復(fù)合場(chǎng)景”激活空間生命力

- 解碼“新中產(chǎn)家庭旅居需求”:萬(wàn)達(dá)生活方式酒店如何成為全域消費(fèi)場(chǎng)景締造者

- 以“屬地體驗(yàn)”為核,萬(wàn)達(dá)生活方式酒店開(kāi)啟通兌產(chǎn)品的“內(nèi)容競(jìng)爭(zhēng)”時(shí)代

- 以AI為鑰,以生態(tài)為橋:思特奇賦能運(yùn)營(yíng)商數(shù)智化躍遷

- 俄羅斯對(duì)華免簽催熱跨境游 旅游平臺(tái)赴俄機(jī)票搜索量激增

- 多部門(mén)部署加強(qiáng)數(shù)據(jù)要素學(xué)科專業(yè)建設(shè)和數(shù)字人才隊(duì)伍建設(shè)

- 以革新破局?jǐn)?shù)智未來(lái),思特奇攜手運(yùn)營(yíng)商開(kāi)拓AI賦能新范式

- “修煉內(nèi)功”留住游客 “文化惠民”助力文化保護(hù)與城市發(fā)展實(shí)現(xiàn)雙贏

- 全球鈷供應(yīng)格局重塑與價(jià)格新階段開(kāi)啟

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 2016年我國(guó)會(huì)展行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)分析