-

2016年中國(guó)精神衛(wèi)生醫(yī)療市場(chǎng)集中度

2016/6/5 10:48:07 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】

核心提示:我國(guó)精神衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括四類(lèi),分別為:精神專(zhuān)科醫(yī)院、綜合醫(yī)院精神科、康復(fù)機(jī)構(gòu)以及門(mén)診部。不同類(lèi)型的醫(yī)療機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)不同,康復(fù)機(jī)構(gòu)主要是運(yùn)用醫(yī)學(xué)、社會(huì)、教育和職業(yè)等措施對(duì)患者進(jìn)行康復(fù)性訓(xùn)練和服務(wù);精神專(zhuān)科醫(yī)院與綜合醫(yī)院精神科提供治療服務(wù),我國(guó)精神衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括四類(lèi),分別為:精神專(zhuān)科醫(yī)院、綜合醫(yī)院精神科、康復(fù)機(jī)構(gòu)以及門(mén)診部。不同類(lèi)型的醫(yī)療機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)不同,康復(fù)機(jī)構(gòu)主要是運(yùn)用醫(yī)學(xué)、社會(huì)、教育和職業(yè)等措施對(duì)患者進(jìn)行康復(fù)性訓(xùn)練和服務(wù);精神專(zhuān)科醫(yī)院與綜合醫(yī)院精神科提供治療服務(wù),包括住院服務(wù)與門(mén)診服務(wù);精神專(zhuān)科門(mén)診部提供基礎(chǔ)的非住院治療服務(wù),治療周期短,具有較強(qiáng)的應(yīng)急性。

精神專(zhuān)科醫(yī)院在全部精神醫(yī)療機(jī)構(gòu)中所占比重最大。根據(jù)衛(wèi)生部2010年國(guó)家衛(wèi)生資源與醫(yī)療服務(wù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,精神專(zhuān)科醫(yī)院占據(jù)主要地位,占全部精神衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)的52.97%。這也說(shuō)明了我國(guó)精神醫(yī)療市場(chǎng)以治療為主,康復(fù)護(hù)理業(yè)務(wù)尚有很大的發(fā)展空間。

我國(guó)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)主辦單位眾多,行業(yè)仍以政府為主導(dǎo)。精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)主辦部門(mén)包括政府部門(mén)、企業(yè)、個(gè)人、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體及組織等。精神醫(yī)療屬于我國(guó)公共醫(yī)療體系,由政府部門(mén)提供并保證實(shí)施。根據(jù)衛(wèi)生部2010年國(guó)家衛(wèi)生資源與醫(yī)療服務(wù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,政府部門(mén)主辦精神醫(yī)療機(jī)構(gòu)占精神醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)的69.5%。 政府機(jī)構(gòu)部門(mén)中衛(wèi)生部主辦最多。根據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同,目前我國(guó)精神醫(yī)療機(jī)構(gòu)的主辦部門(mén)類(lèi)型眾多,涉及衛(wèi)生、民政、公安、司法、計(jì)生委、教育等多個(gè)部門(mén),其中衛(wèi)生部門(mén)主辦最多,占所有機(jī)構(gòu)的50%以上。建國(guó)初期,我國(guó)精神衛(wèi)生工作主要由衛(wèi)生部、民政部、公安部為主管單位的3個(gè)系統(tǒng)承擔(dān)。其中衛(wèi)生部主辦醫(yī)療機(jī)構(gòu),提供精神醫(yī)療服務(wù);民政部主辦收容所、療養(yǎng)院和具有公益性質(zhì)的患者之家等機(jī)構(gòu)供社會(huì)服務(wù),側(cè)重收容與療養(yǎng);公安部主辦強(qiáng)制戒毒所、強(qiáng)制醫(yī)療所等機(jī)構(gòu),對(duì)具有嚴(yán)重社會(huì)危害性的重性精神病患者進(jìn)行控制,維護(hù)社會(huì)安全。1991年中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)加入精神衛(wèi)生工作,主辦精神殘疾預(yù)防、康復(fù)機(jī)構(gòu)。2004年將教育部和司法部納入精神衛(wèi)生主管單位,教育部主管兒童青少年精神疾病防治,司法部主辦司法鑒定所等負(fù)責(zé)精神疾病鑒定等涉及法律程序的機(jī)構(gòu)。目前我國(guó)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以衛(wèi)生部主辦的醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主。

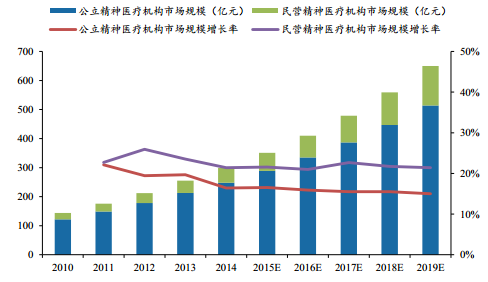

我國(guó)精神衛(wèi)生市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,中國(guó)精神衛(wèi)生需求日益增加,精神衛(wèi)生市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速,由2010年的143億增長(zhǎng)至2014年的299億,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.2%。Frost&Sullivan報(bào)告預(yù)計(jì),在2019年該市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到650億元。

公立醫(yī)院仍占據(jù)市場(chǎng)的主要地位,但民營(yíng)醫(yī)院增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。公立精神醫(yī)療機(jī)構(gòu)占據(jù)市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)地位,市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于民營(yíng)醫(yī)院。然而近年來(lái)民營(yíng)醫(yī)院表現(xiàn)更為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。2010年—2014年,民營(yíng)醫(yī)院年均復(fù)合增長(zhǎng)率23.8%,高于公立醫(yī)院增長(zhǎng)率19.5%。

2010-2019年中國(guó)公立精神醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模比較

資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

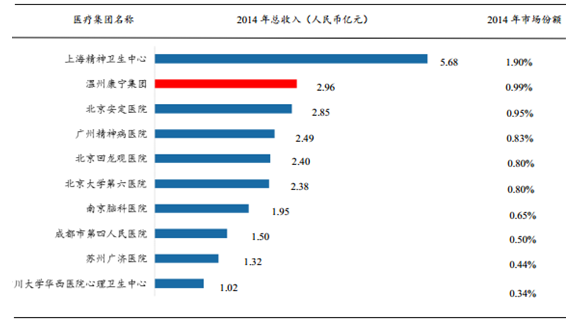

就單個(gè)機(jī)構(gòu)而言,我國(guó)精神衛(wèi)生醫(yī)療市場(chǎng)高度分散。根據(jù)Frost&Sullivan調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2014年我國(guó)前十大精神科醫(yī)療集團(tuán)的收入共占市場(chǎng)總收入的8.2%。對(duì)比其他專(zhuān)科醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展歷程,我們認(rèn)為高度整合是醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì),目前精神醫(yī)療市場(chǎng)高度分散,尚未形成成熟、完善的市場(chǎng)體系,市場(chǎng)有待整合。

中國(guó)精神衛(wèi)生醫(yī)療市場(chǎng)集中度

資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

從發(fā)病率的上升及龐大的患病人群看,精神衛(wèi)生醫(yī)療市場(chǎng)是一個(gè)廣闊的藍(lán)海。

我們認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)水平的提升和城鎮(zhèn)化、家庭結(jié)構(gòu)變化及災(zāi)害頻繁發(fā)生等社會(huì)發(fā)展的規(guī)律也進(jìn)一步推動(dòng)了患病率的上升。但是在患病率大幅度上升的情況下,住院率變化不明顯、就診率呈現(xiàn)下降趨勢(shì),由1993年的0.74‰下降到2013年的0.4‰,反應(yīng)了精神疾病的就診情況差,“患病不看病”的客觀現(xiàn)實(shí),背后正是病恥感、疾病認(rèn)知程度低等因素作祟。

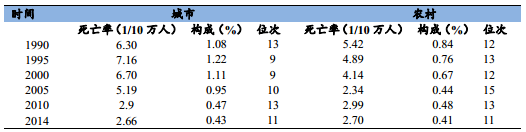

被嚴(yán)重壓抑的需求

我國(guó)精神衛(wèi)生醫(yī)療需求旺盛,精神疾病患者基數(shù)較大,患病率持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至2015年底我國(guó)重度精神患者超過(guò)1600萬(wàn)人,各類(lèi)精神疾病患者超過(guò)1.8億人,登記在冊(cè)嚴(yán)重精神障礙患者達(dá)到429.7萬(wàn)人。近年來(lái)我國(guó)精神疾病患病率明顯上升,由1993年的0.72‰上升至2013年的1.5‰,增長(zhǎng)超過(guò)一倍。 我國(guó)精神疾病死亡率在各類(lèi)疾病的排名中上升。由于我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生水平的提高,精神疾病的死亡率在過(guò)去十余年中有所下降,但精神疾病在各類(lèi)疾病城市與農(nóng)村的疾病死亡率排名中均有所上升,其中城市疾病死亡率由1990年的13位上升至2014年的11位,農(nóng)村疾病死亡率由1990年的12位上升至2014年的11位。

但是在現(xiàn)實(shí)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)的背后,我國(guó)居民的需求被嚴(yán)重壓抑。在患病率大幅度上升的情況下,就診率呈現(xiàn)下降趨勢(shì),由1993年的0.74‰下降到2013年的0.4‰,反應(yīng)了精神疾病就診情況差,“患病不看病”的客觀現(xiàn)實(shí)。

1990-2014年我國(guó)精神疾病死亡率及其排序

資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

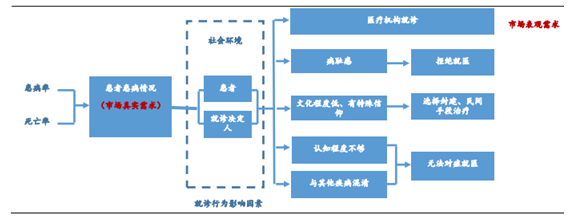

精神科醫(yī)療行業(yè)與其他專(zhuān)科醫(yī)療行業(yè)相比較為特殊,由于精神疾病患者多不具有自知能力,無(wú)法做出有效地行為,患者和就診決定人多是相互分離的個(gè)體,兩者

在就診行為過(guò)程中都非常重要。在市場(chǎng)真實(shí)需求旺盛的基礎(chǔ)上,患者就診情況將對(duì)精神醫(yī)療市場(chǎng)產(chǎn)生直接的影響。因此,能否消除就診過(guò)程中的抑制因素成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。

公眾對(duì)精神疾病的態(tài)度影響患者的就診情況。我國(guó)公眾對(duì)精神疾病普遍存在偏見(jiàn),對(duì)精神病患者避而遠(yuǎn)之,這種歧視環(huán)境易造成患者的病恥感。為免遭受歧視,患者常常選擇不去精神病醫(yī)院就診。

患者和就診決定人的文化、信仰等背景影響患者的就診情況。患者和就診決定人的文化程度越高,選擇到精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就真的可能性越大。缺乏醫(yī)學(xué)知識(shí)的決定者,往往不能及時(shí)利用精神衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu),而選擇他們較為熟悉的、求助便利的迷信等民間方式進(jìn)行治療。

患者和就診決定人對(duì)精神衛(wèi)生知識(shí)的認(rèn)知情況影響就診情況。精神衛(wèi)生知識(shí)包括疾病的識(shí)別、患病后的診治方式及國(guó)家優(yōu)惠政策等,對(duì)就診行為產(chǎn)生巨大的影響。認(rèn)知水平較高的人能夠及時(shí)辨別精神疾病,選擇去專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診,同時(shí)能還能利用國(guó)家優(yōu)惠政策減輕自身的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

精神疾病所具有的特征決定其更難被識(shí)別。目前精神疾病只能通過(guò)觀察癥狀進(jìn)行診斷,體征和實(shí)驗(yàn)室檢查無(wú)特異性,其診斷易受病史采集方法、對(duì)癥狀認(rèn)識(shí)水平因素的影響,導(dǎo)致與其他軀體疾病混淆。與其他疾病不同,精神疾病由于發(fā)病原因多樣、難以檢查和治療,只能通過(guò)癥狀學(xué)方法進(jìn)行檢查,誤診和漏診率偏高。

就診情況受多因素影響,真實(shí)需求極有可能被低估

資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

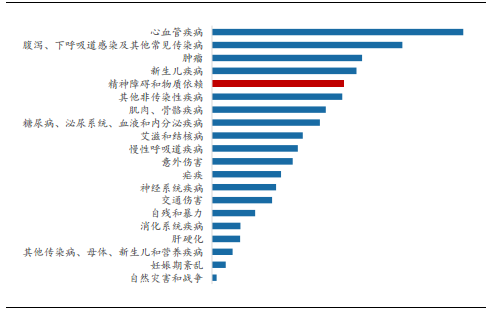

精神疾病的致殘、致死率較高,疾病負(fù)擔(dān)高。嚴(yán)重的精神疾病常引發(fā)軀體性疾病,造成更為嚴(yán)重的身體損害。疾病負(fù)擔(dān)指疾病對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)及健康產(chǎn)生的壓力,主要使用傷殘調(diào)整壽命年(DALY)進(jìn)行評(píng)估,是評(píng)價(jià)疾病對(duì)社會(huì)影響的重要指標(biāo)。根據(jù)世界衛(wèi)生組織2013年疾病負(fù)擔(dān)調(diào)查結(jié)果顯示,精神疾病占疾病總負(fù)擔(dān)的7.07%,已超過(guò)艾滋病、結(jié)核病、糖尿病等嚴(yán)重疾病, 在各類(lèi)疾病負(fù)擔(dān)中排名第五。根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)布資料顯示,精神疾病在我國(guó)疾病總負(fù)擔(dān)中排名居首位,約總疾病負(fù)擔(dān)的20%。嚴(yán)重的社會(huì)危害性對(duì)精神衛(wèi)生行業(yè)提出了更高的要求。

世界疾病負(fù)擔(dān)排名

資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

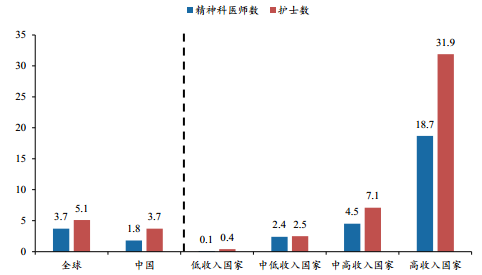

根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù),2014年我國(guó)每10萬(wàn)人所配備的精神科醫(yī)師數(shù)量為1.8,每萬(wàn)人配備的精神科護(hù)士數(shù)量為3.7,遠(yuǎn)低于世界平均水平的3.7和5.1。精神科醫(yī)師數(shù)甚至低于中低收入國(guó)家平均水平,精神衛(wèi)生醫(yī)護(hù)人員存在巨大的缺口。

2014年每十萬(wàn)人配備的精神科醫(yī)師數(shù)和護(hù)士數(shù)分析

資料來(lái)源:公開(kāi)資料整理

根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中關(guān)于精神病醫(yī)院的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,一級(jí)醫(yī)院的每床所配衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)不低于0.4,二級(jí)醫(yī)院為0.44,三級(jí)醫(yī)院為0.55,根據(jù)此標(biāo)準(zhǔn),即使以一級(jí)醫(yī)院為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,2014年我國(guó)精神病床位應(yīng)配衛(wèi)生技術(shù)人員總數(shù)應(yīng)達(dá)到115108人,而我國(guó)2014年實(shí)際精神衛(wèi)生技術(shù)人員總數(shù)僅為94960,缺口數(shù)超過(guò)2萬(wàn)。我們不難看出,我國(guó)精神科床位數(shù)水平已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于理論水平,而與精神科床位數(shù)相比,我國(guó)精神科醫(yī)護(hù)人員數(shù)量匱乏程度更為嚴(yán)重,精神衛(wèi)生技術(shù)人員的缺乏導(dǎo)致其成為行業(yè)內(nèi)的稀缺資源,未來(lái)行業(yè)基礎(chǔ)資源發(fā)展的關(guān)鍵在于精神衛(wèi)生技術(shù)人員的數(shù)量和質(zhì)量。

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。 -

- 熱點(diǎn)資訊

- 24小時(shí)

- 周排行

- 月排行

- 從邊境門(mén)戶(hù)到海洋之城:萬(wàn)達(dá)生活方式酒店2026年開(kāi)拓多元市場(chǎng)新版圖

- 三店落子江城,集群效應(yīng)顯現(xiàn):解碼萬(wàn)達(dá)生活方式酒店的“武漢攻略”

- 韓國(guó)民眾赴華旅游熱潮不減 中國(guó)成為韓國(guó)人“說(shuō)走就走”目的地

- 2025年各級(jí)財(cái)政發(fā)放育兒補(bǔ)貼約1000億元

- 結(jié)構(gòu)性緊平衡引領(lǐng)錫市場(chǎng)步入新周期

- 百福6#新春掃碼送千元紅包,百年糊涂添福年宴

- 解讀萬(wàn)達(dá)生活方式酒店1月新店如何滿(mǎn)足全場(chǎng)景旅居需求

- 考一次,認(rèn)多處!人社部將逐步擴(kuò)大職業(yè)技能證書(shū)互通互認(rèn)覆蓋范圍

- 滬鋁高位震蕩中長(zhǎng)期仍具上行潛力

- 火星集市循環(huán)經(jīng)濟(jì)+火星盾品牌發(fā)布會(huì)/法國(guó)中小企業(yè)聯(lián)盟主席出席

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 2016年中國(guó)精神衛(wèi)生醫(yī)療市場(chǎng)集中度