-

2016年中國農產品行業現狀分析及發展趨勢預測

2016/8/5 10:50:02 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

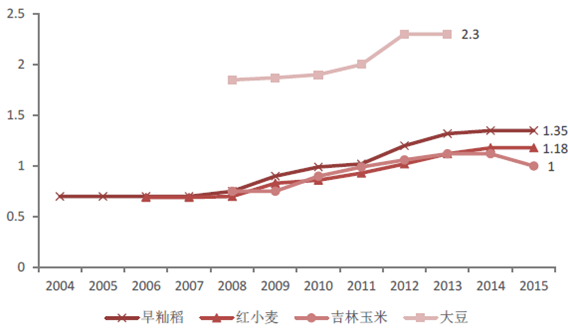

核心提示:托市收購政策的誕生始于國家對糧食安全與民生發展的需求。從2004年開始,我國對稻谷執行最低價收購,接著在2006年啟動了小麥最低價收購,在2007年對玉米開始實行臨時存儲收購,全面步入政府積極調控下的糧食市場化局面。在政策的刺激下,糧食生產托市收購政策的誕生始于國家對糧食安全與民生發展的需求。從2004年開始,我國對稻谷執行最低價收購,接著在2006年啟動了小麥最低價收購,在2007年對玉米開始實行臨時存儲收購,全面步入政府積極調控下的糧食市場化局面。在政策的刺激下,糧食生產逐步恢復,自2003年至2015年,國內糧食實現了12連增,2015年糧食總產量為6.21億噸。

2004-2015年托市收購價格(元/斤)

2015年執行托市收購政策的主產區

同時,2004年開始執行保護性收儲,保護農民種糧積極性。最低價收購政策,是國家每年在糧食播種前公布水稻、小麥等最低價,當市場價低于最低價時,由國家指定的糧食企業中儲糧以最低價進行收購,以此穩定市場價格,維護農民利益。臨時收儲政策,是國家在糧食收獲開始前,制定臨時收儲價格,對于規定區域的糧食進行按收儲價格的不限量收購。自托市收購執行以來,國家收購價格一漲再漲,脫離了市場供求的真實情況,導致“最低價”收購成為“最高價”收購,大量糧食進了國庫。

我國糧食補貼政策演變歷程

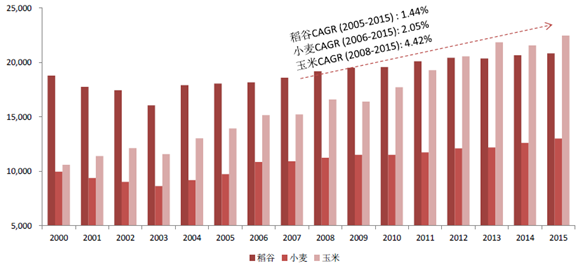

從2004年稻谷最低價收購以來,我國稻谷產量除了2013年微降外,其余年份都保持了正增長,由2005年的1.81億噸上升到2015年的2.08億噸。從2006年啟動小麥最低價收購以來,小麥產量從1.08億噸上升到2015年的1.30億噸。而自2008年實行玉米臨時收儲制度以來,玉米產量更是從1.66億噸增長至2015年的2.25億噸,年化增長率4.5%。

2000-2015年中國稻谷、小麥、玉米總產量

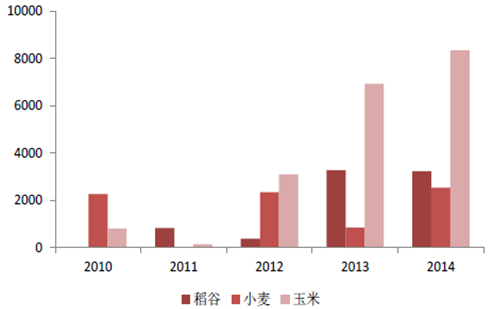

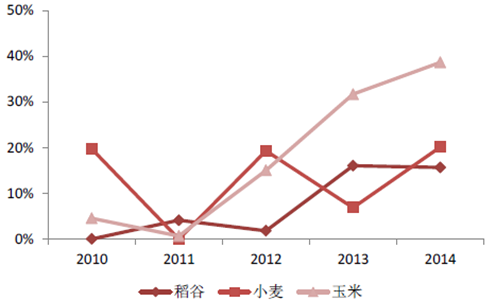

除2004年和2010年外,我國基本上每年都要啟動稻谷最低收購價預案。2012年后連續3年三大品種均啟動了托市收購,而且規模急劇增加。2011年至2015年9月底,臨儲稻谷累計收購8000多萬噸,卻僅銷售1000多萬噸,目前庫存預計仍高達7000萬噸左右。小麥只有2011年未啟動最低價收購,收購量平穩。但主要問題也在于臨儲拍賣成交不佳,截止2015年12月上旬,預計臨儲小麥剩余庫存3900萬噸左右。玉米在2012年后收儲量直線上升,由于價格倒掛,2014年收儲量達到8400多萬噸,2015年收儲截止3月中旬,已經突破1億噸,預計占總產量的比例超過40%,當前庫存高達2.5億噸。

稻谷、小麥、玉米歷年保護性收儲量

稻谷、小麥、玉米收儲量與產量比

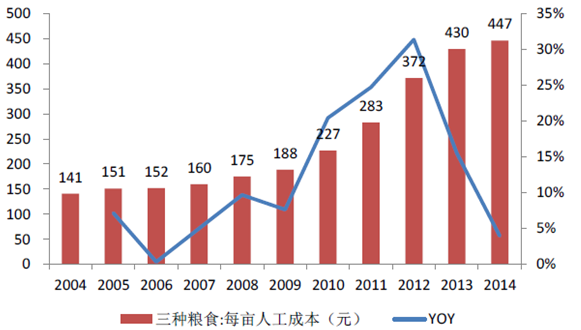

由此推算,稻谷和小麥的庫存,即使在市場上沒有任何其他供應,臨儲庫存也能滿足4~5個月的消費,而玉米更是能滿足超過一年的消費。托市收購保障了我國的糧食安全,卻也造成了巨大的國儲壓力。除了庫存之外,在托底價格持續上行、宏觀經濟快速發展等因素的共同作用下,糧食生產成本水漲船高,尤其以地租與人工成本表現顯著。以吉林省的種糧大省農安縣為例,世紀之初其一公頃地租約為2000元,而2015年已經上漲至10000-12000元;而人工成本亦有大幅攀升。

糧食種植人工成本變動

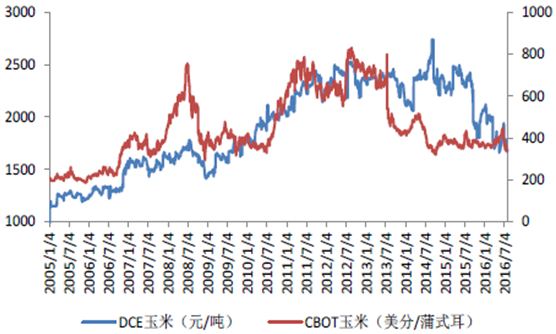

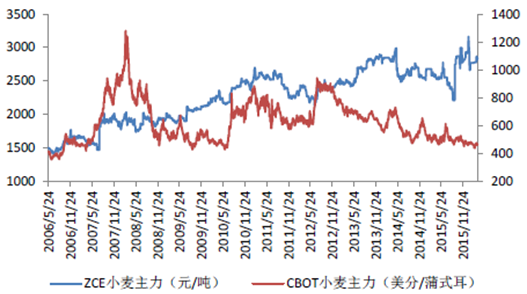

而同期國際糧價由于供需調節震蕩運行。國際糧價由于豐產預期從2012年下半年不斷走低,國內外價格的脫軌使得我國糧食競爭力弱勢更加突出,帶來整個下游生產成本高企,將原本資源稟賦不強的農業產業鏈推向更加艱難的處境。

2005-2016年國內外玉米期貨價格走勢

2006-2015年國內外小麥期貨價格走勢

高居不下的糧價使得下游企業生產成本不斷攀升,而企業的產成品處于市場化競爭,提價空間有限,這種情況就使得企業利潤被擠占壓縮,越來越多企業出現虧損,虧損金額不斷上漲。國內高價迫使下游加工商去尋找其他途徑,比如進口和替代品,導致國內糧食銷路不佳卻價格堅挺,形成“國內增產—國家增儲—進口增加—國家再增儲”的局面。

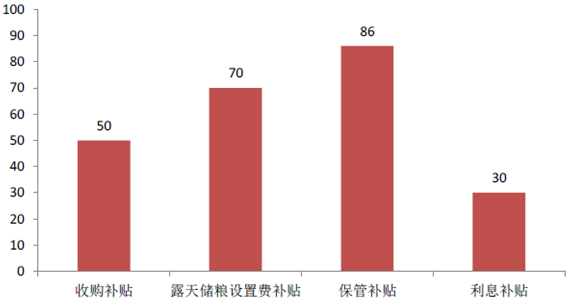

與托市收購相關的費用補貼保管費用和利息費用,由中央財政給予補貼。以2015年收購的臨儲玉米為例,收購費用為2.5分/斤,簡易和露天存儲設施搭建補助費用標準為3.5分/斤,由收儲庫點全額包干使用,計入庫存成本。保管補貼區域間有所差異,東三省、山東、河北、河南、內蒙古、新疆等地區為86元/噸每年,南方相對要高些。假設資金按照3%利率,收儲時間為期6個月,資金利息2000元/噸*3%×6/12=30元/噸。保守估計每噸新入庫玉米(不做囤)的補貼在200元左右,按照1.5億噸陳庫加上1億噸新入庫計算,2015年的收儲補貼約在330億元。此外,我們參考農業部副部長陳錫文在多次交流場合中提到的,一斤玉米收儲進來保管、損耗、利息等等各項費用總和約是收購價的60%,即6分錢一斤,以當前的倉儲量2.5億噸匡算,一年國家財政在玉米收儲上的支出300億元左右。

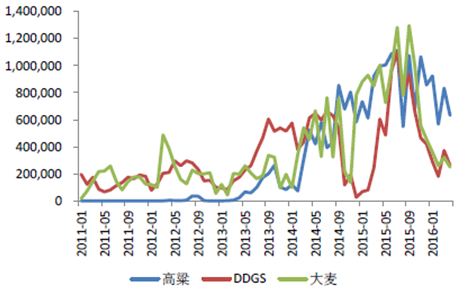

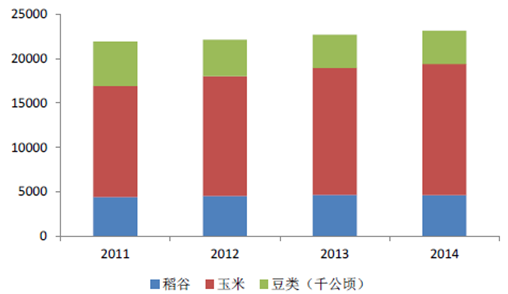

臨儲玉米庫存每噸補貼分解

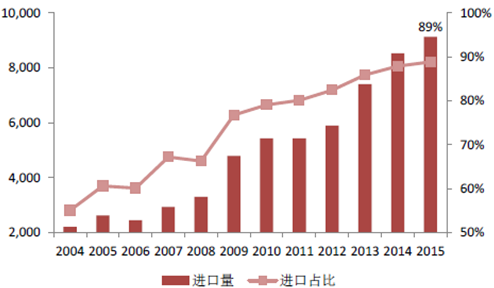

我國糧食生產連續多年豐收,稻谷供大于求,玉米階段性過剩,高梁、大麥等玉米替代品進口大幅增加,但這并不意味著我國在糧食上實現了完全的自給自足。國儲糧由國家統一競價銷售,盈虧由國家財政包干,收購庫點只要按照國家的標準,將糧食收購進庫,就能拿到費用補貼,導致農民只追求種植產量高的品種。玉米庫存高企的同時,玉米替代糧高粱、DDGS和大麥的進口卻在增長。而油料作物大豆,我國也是嚴重依賴進口滿足需求。

玉米替代糧進口大幅增長

大豆消費嚴重依賴進口

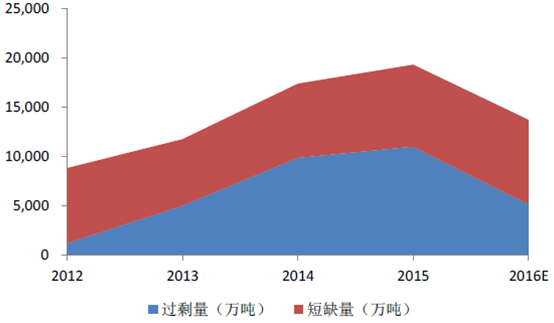

以2015年為例,四大糧食作物的過剩量總和(玉米、稻谷、小麥)為1.1億噸,短缺量(大豆)為0.8億噸,低效產量近2億噸,占全年四大作物總消費量的34.5%,糧食看似高產實則低效。

四大糧食作物的低效產能近2億噸

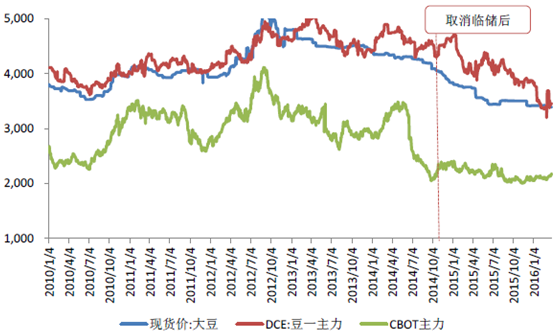

為完善糧食等重要農產品價格形成機制,堅持市場定價原則,政府從2014年啟動東北和內蒙古大豆、新疆棉花目標價格補貼試點。同年11月財政部發布了《關于大豆目標價格補貼的指導意見》,對內蒙古和東北三省大豆種植戶實行目標價格補貼。指導意見規定具體補貼方式由省(區)自主決定,如黑龍江首先確定全省每畝平均補助標準,然后依據實際種植面積進行撥付發放補助。目標價格按照生產成本加基本收益制定,定為4800元/噸,當大豆實際市場價格低于目標價格時,國家對農民進行補貼,否則不補貼。政策出臺的目標是提高內蒙與東北三省大豆優勢產區對大豆種植的積極性,保護農民的同時避免扭曲市場價格、影響下游加工企業的利潤,目標價單噸4800元高于2012年、2013年單噸4600元收購價。

大豆直補政策并未導致大豆價格急跌

取消臨儲后,國內大豆價格如期出現下跌,但價差迅速穩定在2200元/噸左右的水平。這是因為國產大豆的食品用途占80%以上,與需求量持續增長的壓榨用途分隔開來,并不能被進口大豆完全替代。這個價差也是非轉基因溢價的體現。

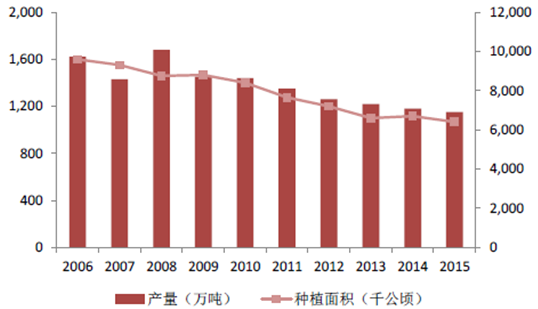

就種植面積而言,受進口大豆沖擊,大豆種植利潤不如水稻、玉米,連續多年的國產大豆臨儲收購政策也沒有刺激農戶更多地種植大豆,反而導致國產大豆產業的不斷萎縮。取消臨儲后,并沒有如希望的扶持東北大豆產業,2015年種植面積和產量進一步下滑。

2006-2015年中國大豆種植面積及產量

大豆直補后東北種植結構變化

理論上,取消臨儲后國內價格應該與國際價格開始接軌,然而我們在大豆上并沒明顯看到這個現象。總體來說大豆直補實施之后政策效果平平,部分是操作層面的原因,如補貼對象及款項初期較難落到實處等;但我們認為更為重要的原因在于,競爭作物的玉米收益仍居高不下,在黑龍江主產區,算上補貼后大豆的畝均收益仍不足百元(甚至虧損),與2000元/噸玉米收購價下畝均400元收益相比顯著較低,種植意愿依舊一邊倒向玉米,大豆種植面積持續被玉米搶奪,2015年大豆面積預計繼續減少10%左右,種植積極性依舊不高。

國產玉米主要是用于飼料,與進口玉米區別不大,所以第一步調整是逼近進口玉米到岸價。同時,由于去年玉米替代品價格更低,且不受配額限制,雖然現在有進口許可證要求,但是從長遠看,國內玉米價格還需要抵擋住進口替代品。14/15季玉米庫存達1.5億噸,加上15年新收儲的1億噸,要想回到12/13年3~4個月的庫存量,首先需要擋住進口玉米及其替代物,從這一點考慮,新季玉米價格樂觀預期的底部可能在進口和替代進口的價格,即1500-1600元/噸;而考慮到高達全年消費量110%的庫存同時需要釋放,悲觀預期的底部可能會出現在1200-1300元/噸,即國內玉米的種植盈虧線。

玉米供需平衡表單位:萬噸2010/20112011/20122012/20132013/20142014/20152015/2016產量174751917020509204402011921232期初庫存31203203515472851028515498進口量98523270328555200總供給量206932289625934280523095936930飼料消費11800119001275012250995011700工業消費443544004350415041204330種用及食用消費111511431191122512401230損耗量129290350140150155國內使用量174791773318641177651546017415出口量1198212總需求174901774218649177671546117417年度剩余8319512130300152124015期末庫存320351547285102851549819513鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權行為,請第一時間聯系我們修改或刪除,郵箱:cidr@chinaidr.com。- 上一篇:2016年中國大豆產量及種植面積分析

- 下一篇:2015年中國大豆行業市場數據分析

-

- 熱點資訊

- 24小時

- 周排行

- 月排行